Alexandre Fontaine est un ancien résident de nationalité suisse qui a résidé à la maison du Danemark. Aujourd’hui, maître-assistant à l’université de Genève et membre associé de l’UMR 8547 « Pays germaniques – transferts culturels » à l’ENS-Ulm de Paris, il revient sur son parcours d’ancien résident.

En quelle(s) année(s) et dans quelle(s) maison(s) avez-vous résidé à la Cité ?

J’ai été « brassé » dans la Fondation danoise où j’ai vécu de septembre 2009 à juillet 2010.

A quelle université étiez-vous inscrit, quelle formation suiviez-vous ? Paris était-il le seul choix possible ?

J’ai obtenu une bourse « jeune chercheur » du Fonds national suisse de la recherche scientifique qui m’a permis de prolonger mes recherches dans le laboratoire de mon co-directeur de thèse, Michel Espagne à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm.

J’ai obtenu une bourse « jeune chercheur » du Fonds national suisse de la recherche scientifique qui m’a permis de prolonger mes recherches dans le laboratoire de mon co-directeur de thèse, Michel Espagne à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm.

Ce séjour doctoral à Paris a été décisif pour ma formation scientifique, non seulement parce qu’il m’a donné l’opportunité d’appréhender la notion de « transfert culturel » dans une équipe d’excellence, mais aussi parce que j’ai pu enrichir mes hypothèses à partir de fonds archivistiques de premier plan.

Quels souvenirs gardez-vous de vos années de séjour à la Cité ? Comment était la vie à la Cité ?

D’un côté, j’en garde un souvenir extrêmement doux. J’ai apprécié, à 33 ans, de retrouver ce monde estudiantin, les longues discussions parfois enflammées avec les résidents et les excellentes conditions de travail : tout est fait à la Cité pour favoriser l’émulation intellectuelle, et le fait d’avoir pu confronter mes idées dans un environnement aussi cosmopolite m’a été d’une aide substantielle pour élargir mes perceptions.

D’un autre côté, l’année 2010 a été cruelle puisque j’ai perdu mon oncle, ma tante et mon père. Là encore, j’ai reçu un soutien admirable de la part de mes amis de la Cité – qui est un lieu de solidarité par excellence. Enfin, je garde en mémoire toute l’humanité de l’ancien directeur de la Fondation danoise, feu Karl Ejby Poulsen, ainsi que l’amabilité du personnel de la Maison.

Les valeurs humanistes à l’origine du projet de la Cité Internationale, étaient-elles une réalité ou une utopie ?

Dans les années de l’entre-deux-guerres, la fondation de la Cité (1925) répondait à une actualité et une urgence qui se sont estompées aujourd’hui. Mais je reste convaincu qu’une inspiration particulière existe encore dans cette bulle du 14e arrondissement. Un grand nombre des résidents que j’ai connus étaient conscients de la chance d’intégrer un tel écrin. Chacun s’incarnait en ambassadeur de son pays, avec la volonté de partager certaines valeurs universelles et de s’ouvrir à la complexité de l’altérité. De plus, l’année 2010 fut celle du Jubilé Honorat ; et l’excellente exposition « L’odyssée d’une utopie » esquissait les grandes lignes de cet héritage porté par les idéaux de son temps.

Malgré les nombreuses activités proposées à la CIUP, avez-vous trouvé le temps et les moyens de suivre correctement vos études ?

Globalement, je pense m’être consacré pleinement à mes recherches, au détriment peut-être de certaines activités. Mais il a fallu faire des choix que je ne regrette nullement aujourd’hui. Il faut dire que j’avais déjà passé une année d’échange Erasmus en Allemagne à Bamberg en 2002-2003, année qui avait été davantage placée sous le signe d’Épicure puisqu’il s’agissait avant tout de revenir avec de bonnes notions de la langue de Goethe.

Vous êtes-vous investi dans la vie de la Cité ? Si oui, de quelle manière ?

J’ai eu le plaisir de prendre part à plusieurs « petits déjeuners », notamment avec la journaliste Michèle Cotta qui m’a fait une très forte impression. J’ai également participé aux premières rencontres scientifiques de la CIUP en juin 2010, présidées par le Professeur Robert Mankin qui m’avait donné d’excellents conseils quant à ma recherche sur les références suisses de l’école de la Troisième République française – et plus généralement sur la construction des identités nationales dans l’Europe du long 19e siècle.

La dimension internationale de la vie à la Cité vous a-t-elle apporté des éléments utiles pour la suite de votre carrière professionnelle ?

Absolument, car l’environnement cosmopolite de la Cité nous oblige à repousser nos propres limites identitaires et à accepter cette « intranquillité » chère à Fernando Pessoa. Jean-Pierre Vernant n’a-t-il pas écrit que « pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c’est se perdre et cesser d’être. On se connaît, on se construit par le contact, l’échange, le commerce avec l’autre. Entre les rives du même et de l’autre, l’homme est un pont ». Je reste convaincu que la Cité offre l’inspiration pour soigner la construction de ce fameux pont.

Etes-vous resté en contact avec des résidents de la même époque que vous ou des Anciens de la Cité ?

Oui, et un des résidents de la Fondation du Danemark est même devenu mon témoin de mariage. J’essaie par ailleurs de suivre l’actualité de la Cité au travers du site web de l’Alliance internationale.

Comment percevez-vous la Cité aujourd’hui ? Avez-vous l’impression qu’il y ait eu des changements importants ?

A dire vrai, je ne pense pas que l’esprit de la Cité ait véritablement changé, sinon qu’il s’adapte en fonction de ses occupants – et de l’époque au sein de laquelle ils se meuvent, ils s’animent.

Que faites-vous aujourd’hui ?

Je prolonge mes recherches sur les transferts culturels à l’Université de Genève où j’enseigne. Je me suis également rendu en Tunisie où j’ai effectué un séjour postdoctoral à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Par ailleurs, mon livre « Aux heures suisses de l’école républicaine », paru chez Demopolis en mars dernier, a reçu le Prix Louis Cros 2015 de l’Académie des sciences morales et politiques.

Docteur des universités de Paris 8 et de Fribourg (Suisse), l’historien des transferts culturels Alexandre Fontaine a obtenu le Prix Louis Cros 2015, décerné par l’Académie des sciences morales et politiques pour son livre « Aux heures suisses de l’école républicaine » paru chez Demopolis en mars 2015.

Le prix Louis CROS a été créé à l’Institut de France, sous l’égide de l’Académie des sciences morales et politiques, par convention avec le Comité Universitaire d’information Pédagogique. Il récompense, annuellement, une œuvre dans le domaine de l’éducation et de la formation. Son montant, fixé chaque année par l’Institut de France, s’est élevé à 10 000€ pour l’année 2015. Il est décerné à l’auteur ou aux auteurs d’un ouvrage ou d’un travail universitaire susceptible d’éclairer non seulement les spécialistes et les praticiens, mais également le grand public, sur les enjeux et les défis contemporains de l’éducation et de la formation.

Aux heures suisses de l’école républicaine, Demopolis, Paris, 2015.

Contrairement à une idée répandue, l’école de Jules Ferry n’est pas une invention made in France qui se serait élaborée en vase clos. Comme pour la plupart des espaces pédagogiques qui se consolident durant le XIXe siècle, les structures scolaires mises en place sous la IIIe République résultent d’un jeu d’absorptions et de réinterprétations de références étrangères.

Si les penseurs de l’école républicaine que sont Edgar Quinet, Ferdinand Buisson ou Jules Barni, exilés en Suisse sous le Second Empire, ont joué un rôle décisif dans le transfert de pratiques scolaires vers Paris, d’autres médiateurs actifs dans le sillage du Père Girard et de son élève le pédagogue romand Alexandre Daguet restaient à éclairer.

En décloisonnant ces espaces pour reformuler des connexions oubliées, cet ouvrage propose une relecture des relations (pédagogiques) franco-suisses. Dans ce sens, il répond à la nécessité de réévaluer l’histoire des nations occidentales afin d’en éclairer les racines étrangères et les dettes culturelles. Accepter que notre histoire soit aussi celle des autres constitue assurément un défi de taille pour l’ego-citoyen du XXIe siècle.

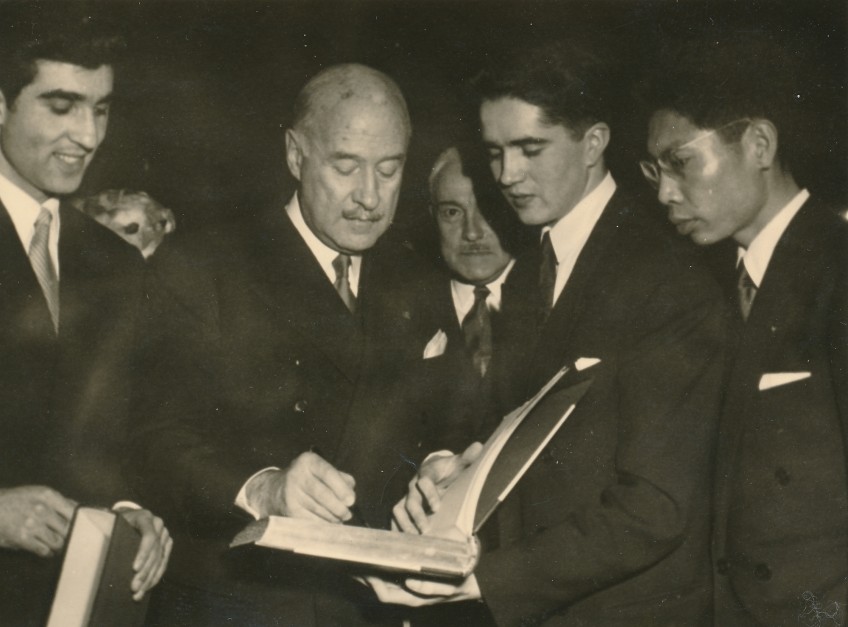

Depestre fonde dès 1942 un hebdomadaire avec trois amis : Baker, Alexis, et Gérald Bloncourt: La Ruche (1945-46). « On voulait aider les Haïtiens à prendre conscience de leur capacité à rénover les fondements historiques de leur identité » (dit-il dans Le métier à métisser).

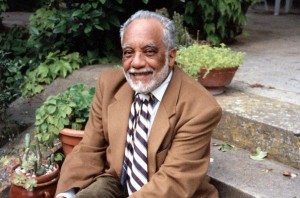

Depestre fonde dès 1942 un hebdomadaire avec trois amis : Baker, Alexis, et Gérald Bloncourt: La Ruche (1945-46). « On voulait aider les Haïtiens à prendre conscience de leur capacité à rénover les fondements historiques de leur identité » (dit-il dans Le métier à métisser). Après être passé par de nombreux pays, invité par Che Guevara, il s’installera dès 1959 pendant près de 20 ans à Cubas, où il occupera d’importantes fonctions au sein du gouvernement castriste (Ministère des Relations Extérieures, Éditions nationales, Conseil National de la Culture, Radio Havana-Cuba, Las Casas de las Américas, Comité de préparation du congrès culturel de la Havane en 1967).

Après être passé par de nombreux pays, invité par Che Guevara, il s’installera dès 1959 pendant près de 20 ans à Cubas, où il occupera d’importantes fonctions au sein du gouvernement castriste (Ministère des Relations Extérieures, Éditions nationales, Conseil National de la Culture, Radio Havana-Cuba, Las Casas de las Américas, Comité de préparation du congrès culturel de la Havane en 1967).

Cinquante ans après 48, à l’heure du bilan des« anciens de la Cité», à l’heure de la réévaluation générale des repères du vingtième siècle, n’est-ce pas cette vision d’une « identité-banian »

Cinquante ans après 48, à l’heure du bilan des« anciens de la Cité», à l’heure de la réévaluation générale des repères du vingtième siècle, n’est-ce pas cette vision d’une « identité-banian »

Zoubir CHAOUCHE RAMDANE, est un ancien résident de la Cité internationale. Il est aujourd’hui professeur en Algérie. Il s’est prêté au jeu du témoignage d’ancien.

Zoubir CHAOUCHE RAMDANE, est un ancien résident de la Cité internationale. Il est aujourd’hui professeur en Algérie. Il s’est prêté au jeu du témoignage d’ancien.