Stéphane Ariel est un homme de théâtre belge, fondateur du Théâtre de la Cité.

Il a résidé à la Fondation Biermans-Lapôtre à partir du 11 aout 1956 jusqu’au 6 avril 1961.

A 20 ans, il créé en Belgique le « Théâtre de la Lune ». Bien que sa vie fût courte, il est mort à l’âge de 33 ans (1933-1966), il a marqué l’histoire de la Cité à jamais, en créant le 1er Théâtre de la Cité.

A 20 ans, il créé en Belgique le « Théâtre de la Lune ». Bien que sa vie fût courte, il est mort à l’âge de 33 ans (1933-1966), il a marqué l’histoire de la Cité à jamais, en créant le 1er Théâtre de la Cité.

Lorsqu’il quitte la CIUP, il lança la compagnie Stéphane Ariel et participa à l’animation du Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis.

Un salon a longtemps porté son nom au sein de la Maison Internationale, à côté du salon Honnorat (dénommé actuellement Salon Paul Appel). Ce sera par la suite la salle de convivialité à l’Alliance Internationale qui prendra le nom de l’artiste (à côté de la bibliothèque), avant qu’elle ne déménage au sein de la Fondation Honnorat.

Le numéro 52 du trimestriel de l’Alliance Internationale, publié en décembre 1966, rend hommage à l’artiste au travers du touchant témoignage de Jean Brauns, alors directeur de la Fondation Biermans-Lapôtre. Nous le republions ci-dessous.

IN MEMORIAM

Il est arrivé à la Cité le 11 août 1956, et sa fiche porte cette justification : assistant à l’École du Vieux-Colombier.

Une bourse de l’Accord Culturel franco-belge lui avait permis de venir à Paris alors qu’il s’était déjà imposé à Bruxelles, sa ville natale, par son petit « Théâtre de la Lune», par ses succès au conservatoire, par ses prestations sur diverses scènes dont Le Rideau de Bruxelles et le Théâtre des Galeries.

René Hainaux le tenait pour un des plus brillants espoirs belges, Raymond Gérôme le patronnait. Dès son arrivée à la Cité et malgré ses activités dans Paris, il avait compris que le théâtre pouvait, lui aussi, servir l’idéal d’André Honnorat et Stéphane Ariel avait fondé, avec quelques résidents, le «Théâtre de la Cité».

Il était exigeant, voire scrupuleux : sa première représentation «La Matinée d’un Homme de Lettres», de Tchékov, durait vingt-cinq minutes, mais c’était du bon, du vrai travail d’artiste.

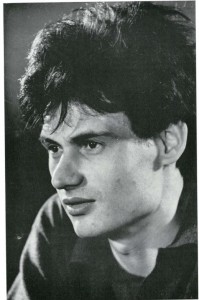

Lorsque je fis sa connaissance en décembre 1958, je vis un garçon ressemblant à Jean-Louis Barrault, le visage émacié, la chevelure sombre et abondante, un peu folle. Une grande réserve caractérisait sa personne, mais elle appelait la sympathie ; sa voix était calme, son élocution impeccable et je fus frappé par l’expression de son regard où se marquaient à la fois un brin de mélancolie, une douce ironie et une énergie tranquille.

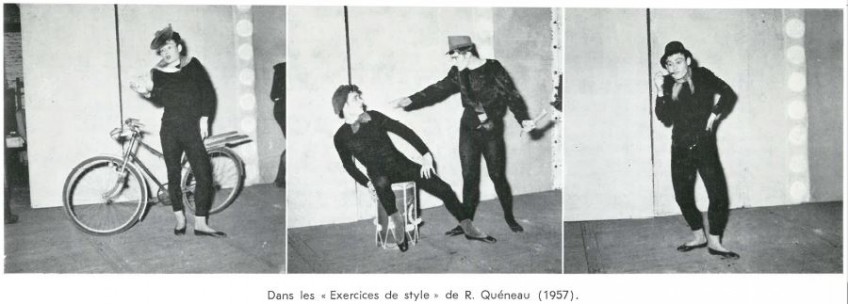

C’était un «pur», me dit-on, un type intransigeant, parfois un peu misanthrope. Et puis, je le vis sur scène, inénarrable dans les «Exercices de style» de R. Queneau, silhouette multiple, registre varié, présence, communication, dynamisme …

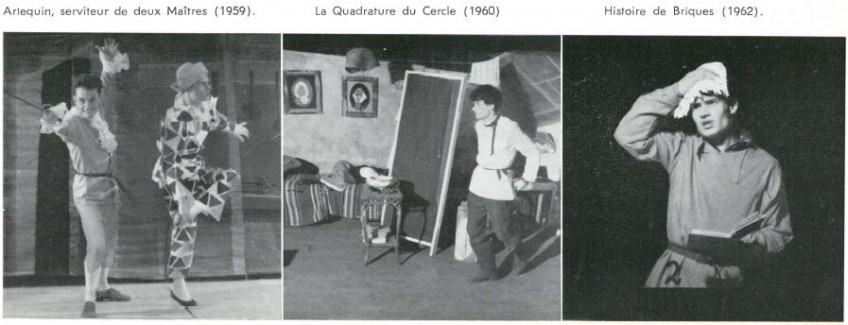

Ce n’était rien encore, car lorsque, le 29 avril 1959, nous vîmes, au théâtre de la Maison Internationale, Stéphane ARIEL devenu «Arlequin, serviteur de deux maîtres» par la grâce de Goldoni, bondissant sur les planches dans un jaillissement perpétuel de verve et d’humour, je compris que nous avions là un grand comédien, un être d’exception.

Et mon admiration devint une amitié attentive, inquiète, impatiente. Pourquoi ce jeune metteur en scène débordant de talent, et sa jeune compagnie si enthousiaste, ne réussissaient-ils pas plus vite à s’imposer dans la foire affligeante des spectacles vulgaires et ennuyeux ?

Pourquoi tant d’ardeur, tant de savoir-faire, tant d’abnégation – les répétitions inlassables, les décors de fortune peints avec l’argent des repas, les costumes taillés dans de vieilles frusques avec un goût raffiné – pour n’aboutir qu’à une ou deux représentations sans lendemain ?

Je me rappelle la délicieuse couverture de leurs programmes dessinés par Jean Eiffel ; on y voyait un angelot montrant à Dieu le Père une nature florissante où trônaient seuls Adam et Eve, avec une légende significative : «Dire qu’on a monté tout ça pour deux spectateurs !»

Je me rappelle aussi une réflexion de Stéphane : «Le métier de comédien est un métier de fou, Monsieur, mais je serai comédien toute ma vie !»

Il travaillait avec un acharnement tranquille, sa bibliothèque de théâtre s’enrichissait au détriment de sa subsistance et, quand nous nous inquiétions de sa santé, il s’en tirait par une pirouette : « Soyez tranquille, je vis dans l’abondance, ma petite Maman m’a apporté deux pots de confiture ! » C’était vrai ; les visites discrètes de sa Maman qui savait cacher son angoisse, les encouragements de ses amis, la conscience d’être dans la bonne voie, c’était sa nourriture !

Et le succès vint, modeste encore, mais réel. Le 2 décembre 1959, il créait à la Cité « la Quadrature du Cercle», de Kataev, avec Catherine de Seynes, Pierre Deschamps, Joël Barbouth, Jacques Tessier et, dans les figurants, Jean-Claude Drouot. La critique, venue à la Maison Internationale, fut enthousiaste et la pièce fut jouée, quatre mois durant, au Théâtre des Arts et à la Comédie Wagram.

Puis ce fut le Festival de Parme et les pièces de Cocteau, de Dickens, d’Aspenstrôm, de Ghelderode, tout un répertoire insolite, inconnu, plein d’humour, marqué d’une pointe de satire, éclatant de jeunesse. Mais ce succès laissait Stéphane ARIEL impécunieux, nourri de ses seuls espoirs, gonflé de son inaltérable courage, fixé sur ses hautes certitudes.

Lorsqu’il quitta la Fondation belge, le 6 avril 1961, pour s’installer en ville, il n’avait pas encore réussi, mais il était riche de ses expériences, il avait bien mérité de la Cité où son exemple restait suivi, avec moins d’art peut-être, mais avec enthousiasme.

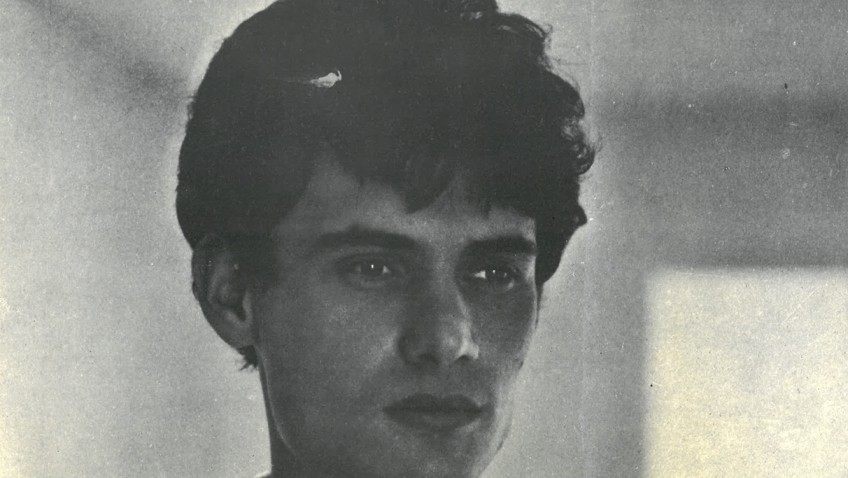

Il y revenait souvent d’ailleurs, mais il sentait qu’il devait s’en détacher, au moins extérieurement, pour conquérir dans Paris la place qu’il méritait. Nous le revoyions parfois, à la Fondation, toujours le même, le visage un peu plus buriné, mais le regard exprimant toujours la même force tranquille, la même douce obstination, l’inaltérable conviction.

Le 21 avril 1964, nous eûmes la joie d’aller l’applaudir au Théâtre Gérard Philipe, à Saint-Denis, dans « l’Ombre d’un Franc-Tireur», de Sean O’Casey. Chaque année, à Noël, il revenait donner un petit spectacle à la Fondation pour un public d’enfants et d’étudiants.

Nous espérions, inlassablement, à son exemple, le voir prendre enfin la place qu’il méritait dans le théâtre contemporain, nous savions qu’on le réclamait en Belgique …

Et puis, brusquement à la fin des vacances, ce fut la dure nouvelle de la sinistre maladie et de sa mort.

Peu de temps avant de mourir, il avait écrit à son frère, espérant encore quelques mois de rémission : «Entre la vie et le théâtre, je choisis le théâtre».

Jusqu’à son dernier souffle, il aura été humblement, passionnément, un pur héros de théâtre.

Et c’est pourquoi, comme l’a dit son meilleur ami, devant sa tombe, sa mort ne doit pas nous accabler : elle doit nous grandir et nous élever.

0 comments